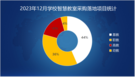

不久前,有这样一个话题引起很多人的关注和讨论:虽然我国中小学生身高、体重等指标都有不同程度提升,但是很多学校的学生运动会纪录已尘封多年,还有所谓“高中生引体向上多人吞蛋”、“体育课长跑改短跑”、“校运会项目大删减”等现象屡屡刷屏。记者身边就有一个鲜活的例子:一位70后同事中学时候的百米短跑记录,30多年后的今天依旧在他母校中保持,至今无人能破。

造成这一现象的原因有多种。其中重要的一点是与学校运动健康教育相对欠缺有关。在2017年教育部印发的《普通高等学校健康教育指导纲要》中就提到,高校健康教育的覆盖面不广、针对性不强、措施落实不到位等问题仍然突出。华东师范大学体育与健康学院党委书记季浏曾在接受光明日报的采访中表示,“现在很多高校都不大重视健身健康教育工作,翻翻多数学校印发的各种文件以及发展规划,基本上都没有提及健身健康教育,大部分高校也缺乏这类教育的宣传和主题活动等。”

在中国江苏网承办的“江苏体彩公益行——科学健身大讲堂”进高校系列活动中,记者曾在南京一所高校现场学生那里了解到,作为一个以文科和女生为主的学院和专业,她们班每周只有一节体育课。“从小我们的学业负担就很重,每天忙于学习,父母给我们报了很多培训班,要不是中高考有体测项目,恐怕体育课都被数学、英语老师占了。”一位名叫陈祈安的大一新生回忆说。

相反,记者身边的那位70后同事则说,“我们那个年代一周两节体育课,下午两节课之后,学校要求学生在校进行两节课外活动,我们下午两节课之后的时光,基本都在操场上度过的。”

随着升学率等压力的增加,学校、家长等都对运动健身的时间进行压缩,健康生活的习惯则无从谈起。仅有的中考体测,也逼得学生们像应试教育一样,用“交作业”的心态来完成,测试及格即可,与运动习惯、健康生活方式无关。

缺乏运动习惯、应试体测带来的后果是显而易见的。自教育部颁发的《高等学校体育工作基本标准》将男生1000米、女生800米都列入必测项目后,据媒体报道,2014年南昌航空大学一学生锻炼时突感不适,再也没有醒来;2015年,南京大学一男生在1000米长跑考试中倒地,昏迷不醒;2016 年,武汉大学学生在进行体测过程中猝死。

江苏省体科所专家李森表示,大学生体质情况已经成为社会关注的焦点之一。通过多种措施,培养青少年的运动习惯,形成良好的健康生活方式,这样才能实实在在增强青少年体质。

![聚酰胺粉 [柱层析用,高分离性能] 60-100目/80-120目/100-200目](https://p-06.caigou.com.cn/135x120/2024/7/2024071513085253637.jpg)